施設ご利用ガイド

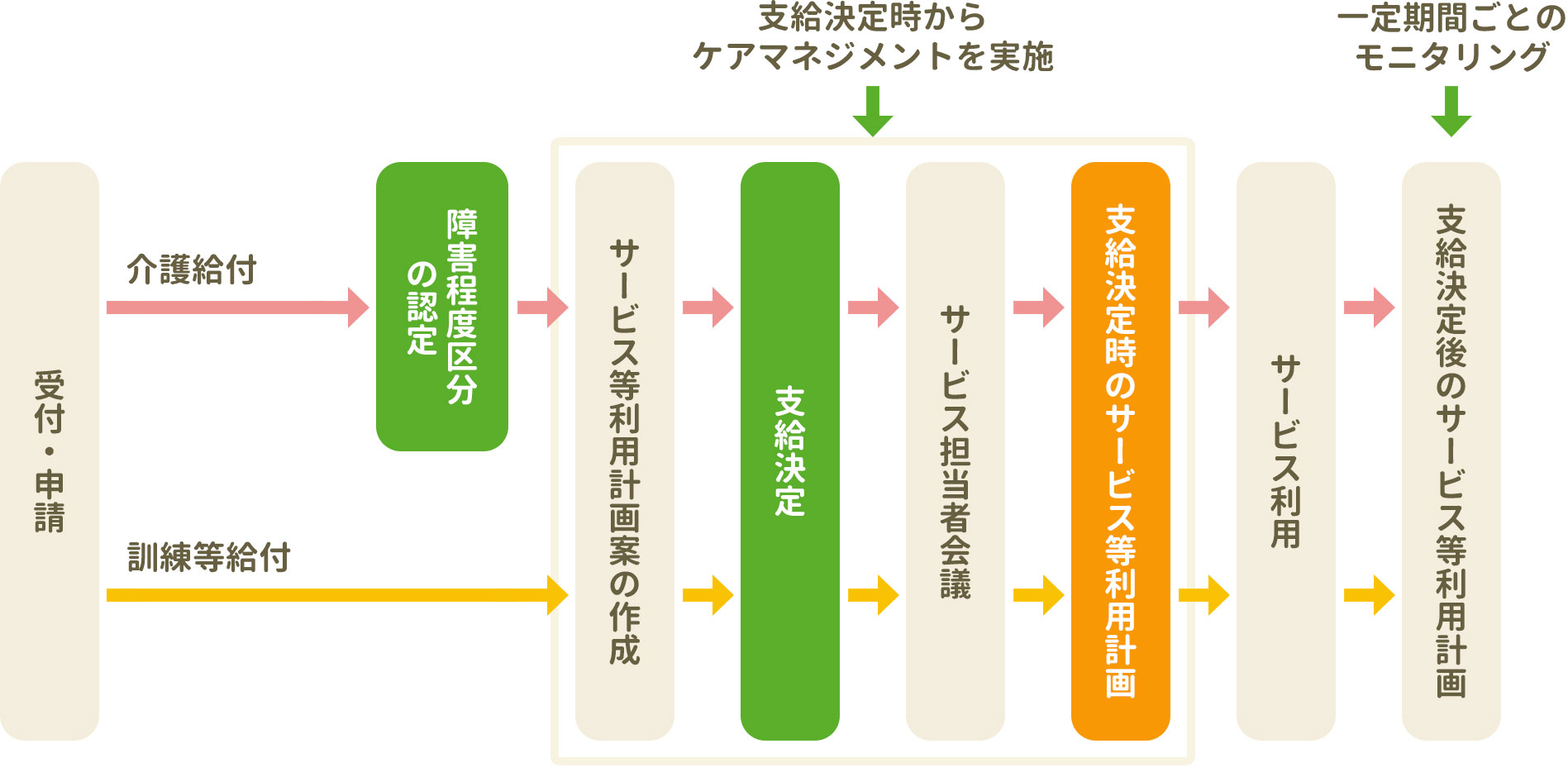

サービス利用までの流れ

サービスの利用を希望する方は、市町村の窓口に申請し障害支援区分について認定を受けます。

市町村は、サービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し市町村に提出します。

「指定特定相談支援事業者」は、支給決定された後サービス担当者会議を開催し、サービス事業等の連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。その後サービス利用が開始されます。

利用手続きの流れ

支給決定プロセス

詳しくは各市町村のHPをご覧ください。

そもそも就労支援施設ってな~に?

就労支援施設とは、障害者総合支援法に基づき、障害者の働く場を確保し、知識や能力を向上させるための施設。

身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病の方を対象とし、障害者手帳がなくても医師の診断や自治体の判断など就職が難しい方が利用できます。

障害者の方の働く場の確保や自立、社会参加に向けて仕事に関する知識や能力のアップ、就職活動・就職後のサポートと職場に定着できるように支援しています。

就労移行支援と就労継続支援

一般企業へ就職したいという意欲があっても、働く場が限られているのが現状です。

そこで、就職するための訓練と仕事の場をとして設けられているのが、就労移行支援と就労継続支援です。

就労移行支援は、一般企業への就職を前提とし、そのために訓練するためのサービスです。

就労継続支援は、一般企業への就職が困難な障害者の方に、就労の場を提供するサービスです。

また、一般企業へ就労するための能力の向上を仕事を通して図っています。

就労移行支援

就労移行支援とは、法律に基づく福祉サービスの一つで、一般企業などへの就職を希望する18~64歳の障害者に対して、知識や能力を高める訓練をしたり、仕事探しのサポートや就職後の支援を行ったりしています。

利用対象者

一般企業などへ就労を希望し、就労可能と見込まれる方で、原則18歳~65歳未満の方。

身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病の方。

障害者手帳を持っていなくても、医師の診察や自治体の判断で利用できる場合があります。

利用期間の最長は2年ですが、自治体の個別審査で必要だと認められると最大1年延長されることがあります。

就労継続支援

就労継続支援とは、一般企業などに就職することが困難な障害者に提供される仕事の場です。

都道府県による指定制で、指定されると市町村により定められた額の訓練等給付費や介護給付費が支給されます。

就労継続支援には、2種類あり就労継続支援A型と就労継続支援B型があります。

就労継続支援A型

就労継続支援A型は、一定の支援があれば働ける方に働く場を提供します。

事業所と雇用契約を結び、期間は定められていません。

最低賃金が保証され、社会保険の加入も義務付けられています。

就労継続支援B型

雇用契約を結ぶ就労が困難な方を対象にしたサービスで、事務所と雇用契約を結ばず、作業も負担が少ないように短時間になっています。

B型では賃金は支払われないものの、その代りに作業の対価として工賃が支払われます。